" Bob

Morane et l’inframonde "

(

ou Les dessous du commandant

Morane

)

Les

dessous de Bob Morane par « Gaspard de Montréal »

À

toutes les jeunes filles, que l’on peut même plus de nos jours pas correction

sémantique (le fameux politiquement correct !) appeler « petite

fille » : “[...] non par condescendance, mais plutôt par autodéfense,

pour masquer sous une feinte désinvolture la faiblesse qu’il ressentait pour

elle” (Bob Morane in « L’héritage de l’Ombre Jaune »).

Mais, l’aventure terminée, il ne reste pas forcément de marbre : “Et

malgré lui, Morane ne pouvait s’empêcher de songer à une chevelure, à des

yeux qui, eux aussi, avaient

ce

reflet de sombre minéral touché par la lumière”.

À

toutes les « Femmes d’Aujourd’hui » qui me permirent de passer

des heures de découvertes merveilleuses dans le grenier de « ma Grand Mère ».

« [Jeune Fille] c’est une

mauvaise habitude que j’ai prise d’appeler ainsi toutes les demoiselles.

Peut-être est-ce une manière de masquer le charme qu’elles opèrent sur

moi… », Bob Morane à l’archéologue Sonia Illevitch dans « Le

Vapeur du passé ».

Toi,

tu es un aventurier. Tu ne descends jamais dans les catacombes sans ton casque

et tes bottes. […] La flamme de ta lampe à acétylène te fait un

troisième œil au-dessus du front. Tes plans en provenance directe de

l’Inspection Générale des Carrières, que tu as toi-même mis à jour,

t’ont mené jusqu’au plus profond des anciennes carrières de Paris avec ton

groupe, et vous parviendrez un jour au mythique passage sous la Seine. Pour toi,

les catacombes, c’est la découverte, le frisson toujours renouvelé ».

Extrait du prologue de « Le

Cataphile » de

« On

apprend des choses dans Le Cataphile : que le sous-sol parisien est

parcouru d’un réseau inextricable de galeries et de salles, de couloirs et de

chatières, restes plus ou moins surveillés, plus ou moins entretenus des

anciennes carrières souterraines ; que ce réseau, malgré les réglementations

en vigueur, est lui-même parcouru, visité, exploré, exploité par des

amateurs de toutes sortes : des “touristes”, qui se contentent de

descendre et de se retrouver dans les salles les plus fréquentées, mais aussi

des “aventuriers”, des “purs ”, des “rebelles”, des “champions”,

[…] bref les passionnés ».

Jean-Pierre Longre, dans

sa critique du « Cataphile » de Dim © Sit’art mag 2001

« La

seule crainte qui assaillait Morane était qu’il se perdît dans le dédale de

ces cavernes artificielles, car il savait n’avoir désormais plus la moindre

rencontre à redouter. La torche électrique en avait certainement pour des

heures encore à fonctionner, car elle était d’un modèle puissant. Bien sûr,

un moment viendrait où, les piles étant épuisées, elle s’éteindrait.

Alors, Bob n’aurait plus, comme ultime ressource, qu’à faire usage de la

minuscule lampe de poche, guère plus grosse qu’un stylo, qui ne le quittait

jamais. Pourtant, la batterie de cette lampe n’était prévue que, pour donner

une heure de lumière. Ensuite, ce seraient les ténèbres totales. Les ténèbres

et le désespoir… »

« La

revanche de l’Ombre jaune ».

Et quacumque viam

dederit fortuna sequamur,

Virgile (repris dans « Voyage au centre de la terre » de Jules

Verne)

« Quant

à l’existence d’une galerie qui aboutisse au centre du globe, pure

imagination ! pure impossibilité ! »

« Bonjour,

Monsieur Phelps. Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, etc. etc.

[…] Si vous ou l’un de vos agents était

capturé ou tué, le Département d’État nierait avoir eu connaissance de vos

agissements. Bonne chance, Jim. » ;

voix off en introduction à chacun des épisodes de « Mission impossible (IMF) », sérié télévisée américaine

en 171 épisodes de 50 minutes, créée par Bruce Geller en 1966 pour CBS

(diffusée à partir du 10 octobre 1967 sur la deuxième chaîne de l’ORTF).

|

Deux conseils

d’un ami qui vous veut du bien, avant que de poursuivre la lecture : - Le lieu

souterrain parisien décrit ci-après, n’est à nouveau proposé à la

curiosité du public que depuis avril de cette année 2008, après avoir

été fermé pendant 13 ans. Je vous invite à venir le visiter, vous fans

de Bob Morane, pour éventuellement mettre vos pas dans les empreintes du

Commandant, dans ce « temple d’immortalité ». Vous pourrez

aussi vous y numériser, afin de rapporter un souvenir virtuel de votre

descente réelle dans « l’empire de la Mort ». - Quant au

reste des carrières, éventuellement évoqué ici ou là, un arrêté du

2 novembre 1955 interdit à toute personne de pénétrer et circuler dans

les anciennes carrières souterraines de la Ville de Paris sans

autorisation. |

En

guise d’introduction

[1]

Quant à connaître son rapport avec les femmes (à défaut de relations), on

peut se reporter à l’article donnant « Quelques considérations sur

la femme dans Bob Morane », par Denis Labbé (p.245-255 in

« Les dossiers de Phénix n°4 »). Ou celui sur « Morane et

les femmes » de

[2]

Dans

« L’intégrale BD n°24 », p.158 on découvre une scène assez

inattendue, que l’on n’aurait d’ailleurs jamais soupçonnée : Bill

et Bob en compagnie de jeunes femmes entièrement dévêtues, avec cette réplique :

« Ça commandant ça … c’est commencer l’année ». Il

s’agit d’un dessin que Gérald Forton a adressé à Henri Vernes, pour le

nouvel an 1963.

« Quand

ils furent tous trois dans l’ascenseur, celui-ci descendit avec une grande

rapidité. La descente n’en dura pas moins plusieurs minutes qui parurent des

siècles au glorieux hôte de la Mappemonde.

-

Eh quoi ! fit-il tout haut. Nous allons donc au centre de la terre !...

Enfin,

l’ascenseur s’arrêta en pleine obscurité. R.C. fit jouer une petite lampe

portative. Et le professeur vit que l’ascenseur se trouvait au centre d’une

vaste pièce circulaire, entièrement close. Était-ce là vraiment une pièce ?

On eût dit plutôt une crypte, aux murs et à la voûte de granit. Elle ne

semblait avoir d’autre ouverture que le trou circulaire de son sommet, qui

avait laissé passer l’ascenseur.

R.C.

avait pris la tête de l’expédition. Le Professeur le suivait, Cassecou

fermait la marche. Sans qu’il pût dire comment cela se fit, le Professeur

constata que la muraille avait cédé sous les mains de R.C., que l’on

s’enfonçait dans la muraille et que l’on se trouvait maintenant dans un étroit

couloir aux murs humides. Un petit ruisselet coulait à leurs pieds.

-

Pourvu, se disait le Professeur, qu’on retrouve son chemin ! Je me suis laissé

dire que les Catacombes sont dangereuses à cause de la difficulté que l’on a

à retrouver son chemin... Au prochain carrefour, je ferai une marque dans la

muraille avec mon couteau ».

Trois personnages dont un se targuant d’être le « Roi des Catacombes »

(d’où le pseudonyme sous la forme des initiales R.C.), un Cassecou et

un professeur qui fait des marques sur les parois pour essayer de se repérer

… pourtant nous ne sommes pas dans un épisode de Bob Morane mais dans de la

littérature un peu plus ancienne car datant du tout début du XXe siècle :

« Le roi Mystère »

de Gaston Leroux [3].

Si l’intitulé de l’étude sonne donc comme

un titre de roman, c’est aussi parce que nous aurions tant aimé qu’un épisode

de BM [4]

se déroule dans des anciennes carrières

souterraines parisiennes un tant soit peu réalistes. C’est-à-dire

non pas telles qu’elles existèrent à la fin de leur exploitation, mais comme

elles sont aujourd’hui : le fruit d’un travail d’architecture unique

au monde, constituant un réseau labyrinthique certes, mais qui est exactement

la doublure topographique du Paris du XVIIIe siècle, avec ses noms

de rues ou de monuments gravés ad vitam aeternam, dont certains

ont parfois disparu de la surface depuis. Un péché avoué est à moitié

pardonné, et comme il vaut mieux deux fois qu’une, nous sommes certainement déjà

absous par avance.

[3]

Ce Roi Mystère date de 1908, cinq années après que Gaston Leroux eut

commis La double vie de Théophraste Longuet, autre roman avec un long

passage dans les sous-sols de Paris.

[4]

Non pas Blake et Mortimer mais bien Bob Morane ! Pour l’étude des mondes

souterrains dans l’œuvre de Edgar P. Jacobs, on pourra lire sur le Net

« I Sotterranei nelle avventure di Blake e Mortimer » de

Et pour ceux qui ne l’ont pas encore lue,

cette bande dessinée est accessible sur le

site officiel.

http://www.blakeetmortimer.com/spip.php?article28

Hormis les anciennes carrières souterraines, Paris est riche de milliers de kilomètres de galeries techniques (cf. plus loin) qui résonnèrent parfois du pas de Bob Morane : égouts, métro, galeries électriques, pour les communications téléphoniques, etc.

D’autres

titres auraient pu aussi retenir notre attention, par exemple : « La

revanche de l’Ombre Jaune » et

« Les Fourmis de l’Ombre

Jaune »

pour ce qui est purement parisien.

Mais pour ces titres et les suivants, il vous

suffira de vous reporter au dossier de la revue « Reflets (des aventures de

Bob Morane) » n°88 (datée du 4ème trimestre 2008), consacré

aux « carrières et Catacombes de Paris dans l’œuvre majeure de Henri Vernes » :

Les dessous de Bob Morane, ou Décryptage non superficiel de certains

décors Verniens.

Cette version Internet ® , si elle est librement inspirée de ce dossier de Reflets (avec bien évidemment l’accord de l’auteur initial) est, comme indiqué précédemment, exclusivement consacrée à Formule X33 et aux Semeurs de foudre ; nous espérons que les lecteurs y trouverons de nouveaux éléments, en tout cas au moins de nouvelles illustrations.

Dans

les autres épisodes évoqués dans le dossier de Reflets spécial

« Paris souterrain », il y a aussi « Snake ».

Bien que se

déroulant à et sous Bruxelles, il y est en effet fait référence à Paris :

quand nos héros s’enfoncent sous les trottoirs belges (aussi bien dans le roman

que dans l’adaptation en bande dessinée), comparaison est faite avec les sous-sols

de la capitale française. Y est de même traité « L’œil de l’Iguanodon »,

qui permet de poursuivre la comparaison entre les sous-sols de Bruxelles et ceux

de Paris.

Avec

« Les Masques de Soie » est réalisée une petite incursion dans les

égouts de London (que nous évoquerons peut-être plus en détail un jour, ainsi

qu’une rencontre autant inattendue qu’irréel avec le MI6, au cours de l’expédition

2008 sur place), mais ces galeries techniques et utilitaires sont à peine survolées

(« sous » serait plus idoine).

Ce réseau souterrain sanitaire londonien

est aussi abordé dans

« Les sosies de l’Ombre Jaune » : après

être descendu dans des caves, reliées entre elles car ayant servi d’abris aménagés

pour la défense passive, Bob va littéralement plonger dans un vieil égout, car

il y fera un bref passage contraint et forcé comme le bain inattendu qui l’y

fera tomber.

De même, les anciens tunnels du métro de New-York dévasté

après une apocalypse (et rebaptisé Niviork), et dont les galeries sont envahies

par les eaux, ainsi que le réseau d’égouts de cette ville (ou du moins ce qu’il

en subsiste), sont les sous-sols abondamment décrits et parcourus dans

« Les

bulles de l’Ombre Jaune » ; mais laissons le soin à d’autres membres

du CaveClan ™

( http://www.caveclan.org/

) d’ouvrir les trappes

d’accès à ces sous-sols, offrant ainsi l’éventualité d’autres articles

potentiels à venir (couplant, pourquoi pas la chose, avec ceux de London). Aurons-nous

su amorcer une pompe

Henri Vernes, dans une interview pour « 33

ans de Bob Morane », nous disait pourtant lui même : « Il est

certain qu’il est des pays qui m’intéressent moins ou pas du tout. La

Suisse, la Belgique quoique “Snake” se passe en Belgique.

“L’Espion sans

visage”

à Bruxelles et Anvers, “Le sentier de la guerre” à Bruxelles.

[…]

À Paris, l’action se passe généralement dans des

vieux quartiers dégueulasses que j’affectionne [5].

À Londres aussi. C’est un goût qui me vient d’une certaine littérature,

Conan Doyle en particulier. Mais c’est un Londres qui n’existe plus beaucoup

non plus. » Pourtant

l’exotisme est parfois tout simplement à la porte de chez soi, à une simple

portée de pas, il suffit d’être humble et ne pas chercher à regarder plus

haut que ses pieds. Si chacun voit midi à sa porte, chacun peut apprécier la

ville au travers de son propre prisme : « Paris souterrain :

En surface, il n’y a pas de rosée la nuit ; ce n’est pas une vraie

ville. Mais, dans les tréfonds, il y a l’humus autour des racines sous le

parc de Montsouris, l’odeur ferme et vivante du calcaire humide, le

ruissellement des aqueducs, la saveur du pain et du vin dégustés sous terre où,

presque au sens biblique du terme, on peut “toucher” sa ville. » a

écrit Daniel Spélaïon Teyssier pour le concours Ma Ville comme Je l’aime,

coorganisé par la RATP [6]

et le Centre national du livre pour l’opération

Lire en fêtes de 2007.

L’étude de différents romans retenus parce qu’ayant une action souterraine urbaine, est donc abordée dans le numéro de Reflets dans lequel est paru le dossier sur « Les “dessous” de Bob Morane ». Le texte qui suit, consacré dans sa première partie à « Formule X33 », constituait le corps principal du dossier, tandis que les autres romans étaient développés dans les annexes, dont nous ne vous conseillerons jamais assez la lecture.

La

nouvelle « Une voix d’enfant » (aussi titrée « Un cri dans

la nuit ») aurait pu aussi faire l’objet d’une annexe aux « Dessous

de Bob Morane », car se déroulant dans une mine de charbon, autre

souterrain artificiel. Quant à l’histoire s’intitulant « Les cavernes

de la nuit », elle évoque des sous-sols karstiques en région parisienne

… trop beaux pour être vrais : « d’insondables cavernes à

100 km à peine de Paris » !? En effet, si des karsts (= des

cavités naturelles issues de l’action de dissolution due à la circulation

d’eau) existent bel et bien dans la banlieue de Paris, ceux-ci n’ont ni

l’ampleur, ni l’amplitude décrite dans le corps de l’histoire ; on

peut voir à ce sujet l’incontournable publication « Gouffres et abîmes

de l’Ile-de-France », aussi dit le GAÏF, un numéro spécial de la

revue « Recherche, bulletin du groupe spéléo du CCdF » publié au

cours du 2ème trimestre 1980.

Une autre grotte par exemple, baptisée tantôt de caverne [7],

est aussi visitée par Bob et Bill dans « La Vallée des Crotales » ;

mais comme le passage souterrain de cette histoire se déroule dans une cavité

naturelle (du désert du Nouveau Mexique), qui plus est uniquement accessible à

des plongeurs spéléos, laissons le soin d’en traiter aux spécialistes de ce

domaine de pointe dans l’exploration souterraine, dont un célèbre Ph.B.

[5]

Dans « Formule X33 », on lit : « La 403, après avoir

franchi la Seine par le pont de la Tournelle et le pont Marie, s’engage dans

un labyrinthe de ruelles serpentant entre le quai des Célestins, l’Hôtel de

Ville et la rue Saint-Antoine, pour s’arrêter finalement devant la porte cochère

d’une maison décrépie, portant au moins trois siècles sur ses murs

branlants. Sa façade était étayée par des madriers et sans doute devait-elle

uniquement à son grand âge de n’avoir pas déjà été offerte en holocauste

à la pioche des démolisseurs.La double porte [au numéro peint à demi

effacé] avait été ouverte, et la voiture pénétra sous un porche pour, au

bout d’une dizaine de mètres, déboucher dans une large cour envahie par les

mauvaises herbes poussant entre les pavés en ronde bosse. » Il y a

ici quelques lignes qui évoquent un certain « Bureau tranquille » où

l’on peut user ses fonds de culottes prématurément ; on se retrouve

tous un peu à un moment donné dans Bob Morane, à défaut d’avoir tous en

nous quelque chose du Commandant ! De toute manière, « comme tout

écrivain, Henri Vernes a doté son personnage de traits de caractère, de goûts,

de manies qui font ressembler le héros à son créateur » (« 33

ans de Bob Morane »), et s’il est adopté par des lecteurs, c’est

qu’ils s’y retrouvent soit en vrai, soit dans leurs fantasmes.

[6]

En cette toute fin 2008, la RATP vient de participer à l’édition de

l’ouvrage « Paris Metro Style » (co-écrit par

[7]

D’ailleurs dans cette grotte, les cavernes succèdent aux cavernes ;

bizarrerie linguistique s’il en est !

Profitons-en

pour signaler deux autres séries aventureuses dont l’esprit (et pour l’une

jusqu’à la lettre) rappellent un peu le principe des histoires de Bob Morane.

Au

mitant des années 50’s, les éditions Ferenczi (alors rue Antoine Chantin

dans le 14ème, et imprimées à Montrouge) publiaient

hebdomadairement des romans d’aventure d’une trentaine de pages (sous le nom

de « Mon roman d’aventures »). Les histoires se déroulaient dans

toutes les contrées (bien évidemment les pays exotiques servirent abondamment

de décors, et le monde souterrain des grottes ne fut nullement oublié), mais

on y trouve aussi un certain nombre d’épisodes fantastiques ou

science-fictionnesques … un peu comme dans celles de Bob Morane quelques années

plus tard.

De

même qui a remarqué que nos deux aventuriers internationaux dont l’un

reporter, Bob Morane et Bill Ballantine, ont une certaine parenté avec Bob

Curry et Pierre Ribard (l’un journaliste et l’autre photographe, l’un français

et l’autre anglo-saxon [8]),

les deux « Globe-Trotters »

de la télévision ? Ils parcourent le monde en quête de reportages (pour

le journal France-Soir, si on devait en nommer un [9]),

et doivent régulièrement donner le coup de poings contre toutes sortes

d’individus patibulaires, entre deux sauvetages de riches héritières, avec

de temps en temps apparition en guise de Sophia Bancroft Paramount [10],

d’une Sophie (homophonie pas forcément due au hasard) Fiorelli, ex-fiancée

de Bob, hôtesse de l’air à Air France. Et tout récemment Robert Ménard fit

l’objet (fut le sujet) du portrait quotidien de Libération publié en dos du

journal le jeudi 5 juin 2008, avec comme titre d’accroche « L’agité

du vocal ». Cette description commence par « Robert est amer, Ménard

est furibard. C’est pourtant son heure de gloire : depuis le coup d’éclat

d’Olympie, où, surgissant tel “Bob Morane contre tout chacal”, il a

perturbé la flamme olympique, jamais Reporters sans frontières n’a eu un tel

impact » ; comparaison parfaitement idoine puisque comme son

confrère de plume, Robert (donc Bob) Ménard – tient les mêmes initiales,

nul n’échappe à sa prédestinée ! – se porte partout dans le monde où

la liberté d’un journaliste, et donc de la presse, est en péril.

Ils ont donc tous les deux le même terrain de jeu global, au sens de mondial

car sur notre globe.

Néanmoins, foin de ces théories

de filiation et autres énumérations d’épisodes verniens lancinantes qui

pourraient paraître décevantes par le nombre d’absents. Chaussons nos

bottes, prenons une lampe, de l’éclairage de secours, notre sac à dos, des

vivres [11],

et suivons le guide, afin de tenter de démêler notre « fil d’Ariane » ™

parmi les inextricables labyrinthes des deux seuls épisodes retenus icitte !

[8]

Ici c’est Pierre le journaliste, tandis que Bob

est américain. Ces deux autres véritables « Globe-trotters » (à

la marque véritablement déposée !) davantage connus sous leurs noms

d’acteurs Edward Meeks et Yves Rénier, et sévirent à la télévision dans

la série éponyme de Claude Boissol entre fin 1966 et 1969.

[9]

Car Jacqueline Cartier, journaliste à ce

quotidien, fut co-créatrice de la série et des deux personnages ; elle en

fut aussi l’une des premières scénaristes. Dans le feuilleton, nos deux

journalistes vendent leurs reportages aux journaux des pays qu’ils traversent

et même, ce qui est assez emblématique de leurs types de voyages et

d’aventures au « bout du monde », à National Geographic.

Bob Morane, s’il n’était correspondant de Reflets, aurait pu faire

de même !

[10]

« L’amie » de Bob Morane, celle dont les « regards ne

quittaient pas Morane. Elle avait hâte de regagner le XXe siècle en

sa compagnie. Afin qu’il l'invite pour un petit dîner en tête à tête dans

un restaurant chic. Et, s’il ne l'invitait pas, ce serait elle qui

l’inviterait, à Londres... Elle se ferait si belle qu’il ne pourrait pas

s’empêcher de lui faire la cour ... Après tout, il lui devait bien ça »,

dans Le soleil de l’Ombre Jaune. (Comprenne qui pourra !)

[11]

« On avait reçu l’avis de se vêtir

chaudement, d’apporter quelques provisions de bouche, au moins le classique

petit pain, non qu’il fût question de célébrer dans la demeure des morts un

banquet funéraire, mais parce que l’on comptait rester quatre heures à faire

cette exploration, et qu’il était à craindre que dans ces froides et humides

régions quelqu’un ne fût pris de défaillance ; et aussi parce qu’il

n’était pas impossible que quelque groupe ou au moins quelque individu vînt à s’égarer ou à être

séparé par un accident imprévu »,

nous dit L.F. Hivert dans son Esquisse sur les Catacombes de Paris et sur les

Catacombes de Rome en 1860.

Dessin original de |

Dessin

original de

Si l’illustration

ci-dessus nous plonge directement dans le cœur de notre propos (les Catacombes

de Paris), cet ossuaire municipal ne représente que 1/700e de toute

la surface capitalistique sous-minée par des carrières souterraines. On peut

raisonnablement estimer à environ 250 km les galeries de servitude de

l’Inspection des carrières [14],

soit l’ensemble de ce qui reste

parcourable au niveau des anciennes carrières de Paris. Pourtant, que cette

valeur ne nous fasse pas ravaler ces lanternes magiques au niveau de vessies :

les carrières sous Paris représentent bien La Mecque du monde souterrain pour

les « explorateurs urbains » venus spécialement s’y retrouver.

Mais cela reste néanmoins un Golgotha en comparaison de l’Everest (pardon

Chomo-Lungma) que représentent les égouts qui, eux, culminent à 2430 km

pour l’instant, soit approximativement la distance de Paris à Moscou (et

cette valeur est en progression constante), et dans lesquels nous plongeons

aussi volontiers nos Waders.

[12]

Traduit par « La mort nous confond tous

sous un même niveau ; la distance des rangs se perd dans le tombeau ».

Voir à ce sujet la « Description des Catacombes de Paris, précédé

d’un précis historique sur les catacombes de tous les peuples de l’ancien

et du nouveau continent », ouvrage incontournable de Héricart de Thury,

l’aménageur des Catacombes de Paris (livre publié en 1815 et désormais téléchargeable

sur GoogleLivres ™).

[13]

Notons qu’entre les deux, de 1865 à 1866,

l’Inspection des carrières sera dirigée par Charles Aimable Alban du Souich.

[14]

280 km (dans le dossier de présentation de

l’IGC datant de 2004 ; la même année le rapport interne du service des

carrières parle de 200 km de galeries accessibles sous la voie publique),

ce que le site Internet de la Ville de Paris traduit dans le même temps par 300 km.

Pourtant si l’on en croit un spécialiste et non des moindres, le commandant

la célèbre librairie Thomas |

Les

dessous de Paris, selon deux versions connues. Le dessin de gauche, le plus

connu est dû à Éd. Renard (extrait du Magasin Pittoresque, gravé par Best

Hotelin et Cie) ; on y voit la célèbre librairie Thomas !

Tandis

que celui de droite est plus crédible quant à la hauteur des galeries de carrières :

à peu près la taille d’un homme debout.

167 km de voies du métro à Paris intra-muros (pour un total de 211 km au total de lignes voyageurs (dont 43 en banlieue) et 260 km de couloirs (donc au niveau des stations) ;

plus de 440 km de « galeries » dévolues « chauffage urbain » (aussi connu par les parisiens sous le sigle de CPCU) ;

plus de 45 km pour un réseau de climatisation en pleine expansion ;

enfin 120 km de galeries EDF et 50 km de galeries pour les communications téléphoniques en site propre ;

sans oublier pour autant les caves, les cryptes, les parkings souterrains, les anciens abris de Défense Passive, etc., etc. ; soit au total une trentaine de concessionnaires différents qui se « partagent » le sous-sol, parfois s’évitent, se côtoient ou tombent inopportunément l’un dans l’autre. Ce fut le cas lors des travaux de création d’un nouvel escalier d’accès pour les Catacombes place Denfert-Rochereau en 1982 : il y fut découvert une galerie appartenant à la RATP, présente malencontreusement là. D’où pour accéder au circuit de visite, une première volée de 25 marches suivie d’un palier, avant que les très nombreux visiteurs ne commencent la descente des 106 dernières marches menant enfin au niveau des carrières souterraines [16].

plaque en tôle émaillée inscriptions manuscrites laissées par un dénommé Émile Gérards ligne de Sceaux |

http://www.annales.org/archives/x/promo-1858.html

http://www.annales.org/archives/carrieres.html.

Cette

fine couche de l’écorce terrestre urbaine, à l’interface rue / sous-sol

Les sous-sols de Paris, voilà donc

bien un gigantesque terrain d’aventure à la fois proche du domicile parisien

de Bob Morane, et dont la majorité des accès est relativement discrète pour

qui n’en possède pas la clef pour les trouver. Loin d’être évidents au

premier coup d’œil, ils sont généralement invisibles du piéton parisien

qui pourtant les caresse tous les jours du pied. Ces moyens de pénétrer la

face obscure de la Ville-Lumière, sont en effet des :

Boucliers lentement patinés, sous

les intempéries et le soleil

ils luisent doucement et nous montrent la couleur du ciel,

eux

qui (c)ouvrent le passage vers la profondeur obscure

par où nous évacuons ce dont nous n’avons plus cure.

comme l’a si bien écrit Luc Chaumont (Vichy - France - Avril 1998).

http://www.manhole-covers.net/

Cependant de temps en temps, il est possible de

croiser à Paris, à la fois « ville-lumière » et capitale du

romantisme, des personnes un peu boueuses, qui semblent émerger d’une

« plaque d’égout » avec un sourire radieux qui en devient

suspect. C’est celui de personnes qui nous jouent un bon tour de par

l’incongruité de la situation d’un diable qui sort d’une boîte quand on

ne s’y attend pas ; mais de plus ces individus paraissent entièrement

ravis de leur séjour ailleurs tout en étant restés à Paris. Malgré la

première image que l’on puisse avoir des sous-sols de la capitale, ce ne

serait donc pas cet enfer nauséabond, sale et repoussant, mais quelque chose

davantage proche du paradis sur (ou plutôt sous) terre ? Et il arrive que

cette rencontre déclenche un sourire de connivence lorsque l’on croise

quelqu’un qui sait, que l’on devine qu’il sait, parce que lui aussi partage

ou a partagé cette expérience d’un autre Paris. Cet espace féerique

peut s’avérer parfaitement ludique pour peu qu’on le respecte, ce que

faisaient les ELFES (Esprits Ludiques des Féeriques Espaces Souterrains), dont

l’un des animateurs au début des années 80’s, le principal sinon le seul,

fut un maître sous terre, mais la morale de l’histoire, amorale s’il en

est, est respectée puisqu’il arrive parfois que le disciple dépasse le

maître. Et pour ceux qui n’étaient pas au courant, qu’ils sachent qu’il

fut à l’origine d’un plan de circulation cataphile reconnaissable à ses

symboles codifiés et parfois repris par d’autres qui en ignorent l’origine.

Depuis, il est devenu un expert de la plongée souterraine (Mexique, Nouvelle

Calédonie, mais aussi en France métropolitaine, etc.), et il fut également un

temps Président de la Fédération Française de Spéléologie et aussi de la

Commission Plongée de la dite FFS : j’ai nommé Ph.B, membre de l’ABC,

l’Association (de fait) des Brunet Cataphiles.

Les dessous chics de Paris

Cette photo, qui pourrait choquer quelques esprits chastes |

Les dessous chics de Paris

Voici un deuxième moyen de

pénétrer dans les sous-sols de la capitale, autrement plus aventureux parce

que légalement interdit

[19],

mais toujours d’actualité et ce

depuis que les carrières sont sous la tutelle d’une Inspection des carrières

(créée le 4 avril 1777). Ainsi lit-on le 9 mai 1777 sous la plume de Dupont,

professeur de Mathématiques, qui avait été pressenti en 1776 pour étudier ce

qu’il y avait à faire pour éviter que Paris ne s’écroule dans ses propres

entrailles : « Nous avons des gens qui viennent la nuit et les [jours

de] fêtes dans nos carrières. Ils nous débouchent les puits. J’ai le nom

de trois et la demeure de deux que je viens de donner à Mr le lieutenant de

police ».

Cette photo, qui pourrait choquer quelques esprits chastes, se veut purement

illustrative. Ne pas oublier que les cataphiles sont toujours « au dessous

de tout » ! © Franck Albaret.

En fait, certains chantiers

permettent de réactualiser des accès parfois condamnés depuis des lustres, en

les réactivant. Ainsi « Nous étions sept : trois botanistes qui

ont passé maintes journées au milieu des bois, à la recherche des plantes

marquées de trois R dans la Flore française ; le peintre Paul Perrey, qui

a beaucoup voyagé dans les plaines de Montrouge, à cheval sur son pinceau ;

deux touristes qui ont goûté le caviar sur le sommet neigeux du mont Olympe ;

et votre serviteur, qui a souvent, hélas ! mangé du cheval enragé entre

les buttes Chaumont et les buttes Montmartre. Nous nous promenions en flâneurs,

un soir du mois de mars 1867, lorsque nous aperçûmes, au milieu d’un

chantier de fondations, un puits dans lequel pendait un câble.

- Descendons ! dirent

les touristes.

Nous descendîmes.

Deux minutes plus tard,

nous étions dans les Catacombes.

Une excursion à travers

ces carrières à peu près inconnues, était une entreprise téméraire ;

mais la perspective d’une étude intéressante nous décida.

Munis d’une lanterne, de bougies, de vivres et d’un thermomètre qu’un botaniste était allé chercher, nous nous enfonçâmes dans des galeries tortueuses, à ramifications innombrables, composées d’une série de renflements et d’étranglements, qui semblent être les intestins de Paris. » Cette invitation provient de l’ouvrage de Pierre-Léonce Imbert « Les catacombes de Paris » (1867) [20], sous titré « Guide illustré de vingt planches hors texte par Paul Perrey ».

Déjà en 1900 on entendait cette rengaine, alors à la mode :

Sur nos boul’vards on voit parfois

Des gens qui d’un air de mystère

Descendent deux cents à la fois [21]

Dans les profondeurs de la terre

Seraient-ce des premiers chrétiens

Cherchant l’abri des catacombes

Et ma foi, ça se pourrait bien

Dans le siècle de M. Combes.

[20]

Il écrivit une fameuse réclamation contre le Service des Carrières fin 1870,

début 1871, qu’il co-signa avec Paul Perrey : « La surveillance

de ces carrières est confiée à une administration qui siège à l’Hôtel de

Ville. Nous affirmons que cette administration ne fait point ou fait mal son

service. Nous affirmons connaître un grand nombre d’entrées particulières

qu’elle ignore, et beaucoup d’autres qu’elle doit connaître, mais

qu’elle ne surveille pas. [...] En conséquence, nous réclamons la

destitution et le remplacement des employés du bureau des carrières. Nous

nous engageons à faire de curieuses révélations sur des chefs de bureau qui,

au lieu de s’occuper de leur service, coiffent leur crâne pelé d’une

calotte, s’endorment sur leur fauteuil, et ne s’éveillent que pour toucher

des pots de vin et des émoluments auxquels ils n’ont aucun droit. »

[21]

Dans le journal

« L’Exposition Populaire Illustrée » de

1867, on trouve ce même nombre de 200 visiteurs. « Descente aux

catacombes : sous la conduite d’agents du service des carrières, une

descente générale dans les catacombes de Paris a eu lieu aujourd’hui (25 août).

À une heure et demie, plus de deux cents visiteurs, parmi lesquels on

remarquait un assez grand nombre de dames, était réunis à la barrière

d’Enfer, dans la cour de l’ancien bâtiment d’octroi ».

Résumé

de la fréquentation des carrières circum l’ossuaire

L’étude sociologique de 1983 financée par le ministère de la Culture sur la fréquentation des carrières de la capitale (« Mission anthropologique dans les souterrains de Paris »), toujours d’actualité aujourd’hui [22], indiquait que « l’IGC semble être dans une nécessité dialectique avec les clandestins. D’abord, le décret interdisant l’accès aux carrières et le refus de donner des permis poussent à une circulation clandestine [qui] a pour effet pervers une régulation des déplacements. Ce contrôle indirect est plus efficace que ne pourrait l’être un service d’agents appointés ou une distribution sélective de permis. […] Bien sûr cette logique de la surveillance souterraine est tacite et il ne saurait être question, ni pour l’IGC, ni pour les cataphiles, d’en faire une stratégie ouverte. » (« Cachez ce sein etc. »)

Dans

« La Cité des Cataphiles », de Barbara Gloswzewski et al.)

(ouvrage qui permit au « grand public » d’accéder aux résultats

de l’étude ci-dessus), on y apprend que généralement les cataphiles « prennent

plus de précautions dans leurs descentes que s’ils étaient dans un lieu

public. L’IGC est ainsi en quelque sorte déchargée d’une responsabilité

qu’elle n’a de toute façon aucun moyen d’assumer. On comprend donc que

s’impose à l’évidence cette politique de l’autruche : tactique de

l’accord tacite, l’IGC s’enterre et ne dit rien, quitte à rugir de temps

en temps. » Lorsqu’un violent mécontentement agite l’IGC

(suite à un article de presse vantant l’exotisme des « virées

souterraines »), sans prévenir elle « prive les cataphiles

d’une entrée de carrières, en condamnant une porte, en scellant une plaque

ou en bouchant intégralement un puits ». Mais en violation de ses

« principes », de temps en temps elle-même vante dans la presse la

richesse historique des carrières [23],

se contredisant « alors

qu’elle voudrait laisser les carrières dans l’ombre pour n’inciter

personne à y descendre, c’est elle qui leur fait de la publicité ! »

(« Faites ce que je dis, etc. »).

Le microcosme des

cataphiles [24]

est beaucoup plus important

et soudé que les autorités ne voudront jamais le reconnaître. Leur

vie souterraine peut s’assimiler à la vie quotidienne d’un maquis

pendant la seconde guerre mondiale, dans ce sens qu’elle ressemble plus à

celle d’un régiment sans caserne ni intendance ou d’un camping sans trop de

matériel ni confort, mais néanmoins avec le minimum nécessaire (éclairage,

bottes, vêtements ne craignant pas les salissures, vivres, plans, etc.) mais

aussi à celle d’un réseau d’espionnage. La discipline imposée par les

contraintes du milieu (obscurité totale, humidité permanente, nécessité de

préserver la discrétion des accès, ne pas se faire prendre par les autorités)

est librement consentie. La communauté des cataphiles est aussi semblable à

celle des maquisards parce que dans les deux cas ce sont des sociétés secrètes

dont les membres utilisent des pseudonymes, car ils sont en lutte contre

l’ordre établi [25].

Mais les moyens sont aussi différents en ce sens que maintenant ils font appel

à l’informatique : non seulement tous les plans sont accessibles sous un

format numérisé, mais le réseau maintient le contact entre ses différents

membres par un maillage virtuel devenu indispensable de nos jours, l’Internet ™

(le roi des réseaux, mais le réseau du peuple, un autre domaine ou les

pseudonymes sont légions). Les sources de pseudonymes sont aussi diverses et

variées que le sont l’imagination et les références que chacun possède de

par sa culture et ses connaissances générales : il y a le cinéma, la

littérature, la bande dessinée, la mythologie … il n’est donc guère étonnant

de trouver un Bob Morane parmi les cataphiles (qui faisait partie de la Catas

« Confrérie des Arpenteurs des Ténèbres et d’Abîmes Souterrains »

et de l’Association des Cataphiles Paysans, tous groupes informels comme le

fut l’Armée des Ombres [26]

[22]

Encore plus aujourd’hui puisque sa réédition

augmentée de 110 nouvelles pages (mais rien de neuf par rapport au mémoire

d’origine consultable dans différentes bibliothèques dont la BHVP) est parue

depuis octobre 2008 pour 250 heureux bénéficiaires. L’annonce en avait été

faite via les ondes électroniques du réseau virtuel Internet ™ ainsi

qu’en laissant des tracts dans toutes les bonnes galeries … du réseau bien

réel celui-là des anciennes carrières souterraines de Paris. Quant à la fréquentation

des carrières de Paris entre les années 1945 et 1955, on attendra le dossier

devant paraître dans la revue « Signe de Piste » :

« Les dits et les non-dits des scouts dans les carrières et catacombes de

Paris, d’après et à partir de Pas de chewing-gum pour Pataugas, de Mik

Fondal ».

[23]

Comme exemples on peut citer (liste bien évidemment

non exhaustive mais représentative) : « Les entrailles de Paris »

dans Paris aux cents villages, n°10 (avril 1976), p.8-16 ; article suivi

l’année d’après par une très grande exposition commémorative pour le

bicentenaire de l’Inspection des Carrières (organisée en 1977 à l’Hôtel

de Ville) ; « Paris et ses carrières souterraines » dans Ville

de Paris (magazine municipal), n°33 (mai 1982), p.30-33 ; « Descente

dans les carrières de calcaire », dans De vive voie (mars 1988) ;

« Les dessous de Paris » dans Paris-Mairie (décembre 1990) ;

… et tout dernièrement sur les fenestrons on put voir « C’est pas

sorcier », émission télévisée sur France 3 consacrée à la France

souterraine (8 et 11 mai 2005) ; ceci sans parler de l’exposition

« Paris sans dessus-dessous » qui se tint au Pavillon de l’Arsenal

en 1991, où la ville de Paris exposait de manière interactive les sous-sols de

la capitale à force de décors grandeur nature, et qui donna lieu à de

multiples compte-rendus dans la presse et les médias audio-visuels !

[24]

Puisque tel est leur nom de baptême apparu dans le

mémoire de Barbara Glowczewski, qui donna naissance à l’ouvrage :

« La Cité des Cataphiles

(mission anthropologique dans les souterrains de Paris », publié par la

Librairie des Méridiens (1983). Cette néonymie fut adoptée de suite par la

population souterraine et les médias. En 1985 fut créée le substantif

antinomique « cataclaste » pour distinguer, parmi la population des

arpenteurs des carrières de Paris, ceux qui par leur action, volontaire ou non,

avaient une conséquence négative sur l’intégrité de ces réseaux parisiens

(tags, vol de mobilier historique, comblement par du béton des galeries, etc.).

( Confrérie des Arpenteurs de Ténèbres Outre un certain Bob Morane un troisième tract ? et d’abîmes Souterrains ) on trouvait Corto ( un autre héros ) |

Deux

exemples de tracts ramassés sous Paris dans les

anciennes carrières, à la fin des années 80’s / début des années

90’s ; la CATAS, dont fit partie un cataphile ayant choisi comme

pseudonyme Bob Morane, étant la Confrérie des Arpenteurs de Ténèbres et

d’abîmes Souterrains. Ce mode de diffusion via un support papier,

s’est développé dès le tout début des années 80 ; il revêtait alors

la forme d’affichettes d’un simple format A4 (à l’époque ronéotypées),

« collées » sur les parois des confortations en les humidifiant éventuellement

au préalable à l’aide de l’eau trouvée très aisément dans les galeries.

Les premiers seraient dus aux Nains nettoyeurs, invitant les amateurs des carrières

à remonter leurs ordures (ce qui commençait donc à ne plus aller de soi).

Parmi les membres de la Catas, association de fait, outre un certain Bob Morane

on trouvait Corto (un autre héros de bande dessinée) et Cytee. Ces

tracts sont un des moyens de communication utilisés par les cataphiles et créés

dès le tout début des années 80’s. Les autorités utilisèrent aussi

parfois ce moyen, par exemple la police pour rappeler qu’il est interdit de pénétrer

et circuler dans les anciennes galeries de carrières sous Paris sans

autorisation mais que, si des personnes le font néanmoins, ce seraient bien

qu’elles soient vaccinées contre la leptospirose, maladie à évolution

mortelle transmise par l’urine de rat (voir le tract suivant : Je vois

la vie en Leptospirose ramassé le 23 mars 2008).

Si

dans les années 80’s, période qui marque un renouveau dans la fréquentation

des carrières de Paris, une internationalisation était latente, c’était

encore un phénomène franco-parisien, bien que l’on puisse trouver sous Paris

des traces de passage d’étudiants étrangers depuis au moins le XIXe

siècle. Par exemple, on trouve les noms laissés discrètement au crayon par

Ferreira-Roquette en 1866, Barezewski

en 1869, Albertini, D’Almeida et Mazzetti en 1874, Zaccagna et

Dziembowski (se faisant appeler Dowski) en 1875, Georgiadès (qu’il écrivit plusieurs fois en

minuscules comme en majuscules grecques) en 1886, ou Francisco Pinillos un péruvien

en 1887.

http://www.annales.org/archives

[25]

C’est

aussi le cas par exemple des « Éteigneurs de néons »

(officiellement connus sous le nom de groupe « Clan du néon »)

luttant contre la pollution lumineuse, ou d’autres sociétés activistes

agissant contre l’invasion de la publicité excessive, à la manière non pas

de moines-soldats, mais en intégrant un plaisir non feint à militer.

[26]

On note d’ailleurs une Gestapo des Ombres qui fit

énormément parler d’elle en son temps (dans les années 80’s … du siècle

précédent, i.e. celui qui vit la naissance de Henri Vernes et Bob Morane, je

veux dire le XXe siècle et 3ème millénaire réunis),

chacun cherchant à savoir qui en faisait partie !

Photo

d’une inscription « Bienvenue » écrite en russe, datant du XIXe

siècle et laissée probablement par un élève de l’École des Mines pendant

son exercice de topo (photo prise par Joël Jézéquel et traduite par Fanny

Codecco). Puisqu’elle a été laissée en août 1858, elle est certainement

due à l’un des Élèves Étrangers de l’école à cette date, plutôt

qu’à un autre type d’élèves (Ingénieurs ou Titulaires) ayant appris le

russe.

Photos prises dans les Catacombes (l’ossuaire) et les catacombes (les carrières

alentour) de patronymes de cataphiles de différentes nationalités (© Frank

Albaret et

RusseJoel Bruxelles Chicago |

L’internationalisation

de la fréquentation des carrières est en route…

Mais depuis, à cause

d’Internet ™ (moderne langue d’Ésope) et grâce au transport aérien

facilité et beaucoup plus accessible d’un point de vue monétaire, ce phénomène

de mondialisation est devenu réalité (de nombreux blogs et autres sites de

conseils à l’usage des touristes étrangers de passage à Paris, évoquent

cette autre face de la ville-lumière, comme par exemple Paris-Talk ; A

guide to another side of Paris à la date du 17 mai, une date emblématique

s’il en est http://paris-talk.blogspot.com/2007/05/paris-catacombs.html

C’est même dorénavant un public international averti, qui fait le

déplacement spécialement sur (et sous) la capitale pour parcourir les kilométriques

arcanes des anciennes carrières parisiennes : Européens (Anglais, Néerlandais,

Belges, Allemands, etc.), mais aussi Américains, Canadiens, Australiens,

Sud-Africains, Russes.

Grec Russe USA CMAssas |

Ce qui constitue il est vrai, un épi-phénomène mais néanmoins bien réel, décrit par le sociologue Jean-Didier Urbain entre autre dans un dossier « Tourisme culturel. Ne suivez pas le guide ! » : « Le touriste est multiple. Il y a celui qui emprunte les grands circuits, qui ne s’enfonce pas dans les villes, va de haut lieu en panorama, à la recherche du “texte” clair de la ville. C’est la logique d’Icare. Celle de Thésée, au contraire, suscite une approche fusionnelle. Son adepte cherche à s’immerger dans la pénombre du lieu, à découvrir la ville derrière la ville. Et puis cette obsession de ne pas paraître touriste pousse les voyageurs à toujours plus de détournements et d’esquives. Ils se font inventeurs d’un tourisme expérimental, alternatif ». Ce qu’il appelle aussi le « tourisme interstitiel », les « voyageurs immobiles ». J-D Urbain en parla à plusieurs reprises dans ses écrits comme dans ses interventions radio et télévisuelles [27].

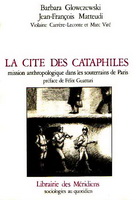

Couverture de la « Cité des Cataphiles », ouvrage paru à l’aube du phénomène médiatique |

Couverture de la « Cité

des Cataphiles »,

ouvrage paru à l’aube du phénomène médiatique, mais qui en est aussi un

peu à l’origine. Devenu autant incontournable qu’introuvable, il arrive

qu’il apparaisse exceptionnellement sur des sites Internet ™ de vente

de livres, mais uniquement à des prix astronomiques : plusieurs centaines

d’€uros, alors qu’il n’a été édité qu’en 1983, qu’il est de

format B5, ne comporte que 245 pages dont à peine un petit feuillet de 10

photos en noir et blanc ! Heureusement pour les deux centaines de

demandeurs, la réédition dont le bruissement de l’information courut

plusieurs mois dans les galeries du landernau du catacosme, est enfin parue.

Mais sans actualisation quant aux prolégomènes du phénomène de cataphilie

alors que les rangs des premiers témoins (ceux ayant découvert et parcourus

ces galeries dès les années 40’s) s’éclaircissent de plus en plus. Il

y a, hélas, chaque année des départs, beaucoup trop de tristes départs,

alors que ceux qui restent acceptent autant que faire se peut, de témoigner de

ces aventures parisiennes si particulières ; ce sont les derniers témoins !

En revanche, ce ne sont pas moins de 110 nouvelles pages supplémentaires qui

ont été ajoutées, provenant des annexes de l’étude originelle.