partie 2

partie 2

Que

les cas de prédécesseurs illustres [28]

qui sont entrés dans la carrière bien avant nous,

ne soient pas forcément considérés comme une apologie ou un exemple à

suivre, mais bien au contraire plutôt comme des cas à méditer. Cas d’école

pour les élèves des Mines et autres grandes écoles, cas d’étude quant aux

nombreux explorateurs urbains actuels (divers mémoires, thèses et autres

ouvrages sont désormais consacrés au sujet tant en France qu’aux USA) qui

eux « entrent dans la carrière » alors que certains aînés y sont

encore.

Tant

que la fréquentation est respectueuse des lieux il n’y a rien à redire. Précisions

toutefois que la très grande majorité des dégradations définitives et autres

destructions irrémédiables (par remplissage de coulis d’injection par

exemple) ont presque toujours été le fait d’entreprises bétonnières sous

couvert d’une administration pas spécialement plus respectueuse. Que ces

entités en prennent conscience un jour, est un souhait dont on espère qu’il

ne restera pas à l’état de vœu pieux.

Ce

n’est pas, bien évidemment, le nombre qui est intrinsèquement nuisible,

c’est la valeur de la personne qui peut l’être (ce n’est pas de la

« foule » – comme

un tout indissociable – qui fréquente

le Parc Montsouris ou le métro parisien que viennent les dégradations, mais

des quelques individus peu respectueux qui s’y mêlent) ... à cela

s’ajoutant la moralité de la société qui a perdu nombre de ses valeurs de référence,

dont sa valeur autoréférante : toute morale !

En effet sous la capitale, depuis quelques temps, lors de travaux réalisés par des entreprises ou des institutions amenées à circuler dans ce milieu souterrain parisien, on constate l’apparition de flèches à la bombe de peinture (photos DR).

Dans ce milieu

souterrain parisien, on constate l’apparition de

flèches à la bombe de peinture

Dans ce milieu

souterrain parisien, on constate l’apparition de

flèches à la bombe de peinture |

Comme si les plans existants et disponibles partout (http://www.explographies.com))

pour se déplacer ne suffisaient

pas ! D’ailleurs des autorités officielles utilisent aussi parfois ces

plans, quand cela les « arrange ». Le cheminement des entreprises

est donc matérialisé par un balisage à la peinture, sur les magnifiques

parois en pierre calcaire des galeries qui datent du XVIIIe siècle.

Cela est d’autant plus inexplicable que ces entreprises sont accompagnées par

du personnel de l’IGC pour leur premier passage sous Paris, et que c’est ce

service – le premier du genre dans le monde – qui est à l’origine de la

cartographie souterraine parisienne, régulièrement mise à jour, et qu’il

dispose lui-même de ces plans en tant que de besoin. S’il faut impérativement

laisser des marques à la peinture, pourquoi ces marquages ne sont-ils pas réalisés

sur le sol comme en surface ? Ils perdureraient le temps du chantier. Que

dirions-nous si lors de travaux de voiries les entreprises intervenantes

bombaient les façades des immeubles haussmanniens ou autres pour matérialiser

leur chantier ? C’est bien sur les trottoirs que les bombes de peinture

sont utilisées dans ce cas ! Pendant encore combien de temps l’autorité

municipale et les services compétents, laisseront-ils se perpétuer ce crime

imprescriptible vis-à-vis du patrimoine de l’Humanité que représentent les

anciennes carrières souterraines de la Ville de Paris, se répéter impunément

ce vandalisme institutionnel ? Mais pourquoi cela ne serait-il que du

domaine de l’utopie ?

Et

que l’on n’argumente pas en disant que l’actuelle Inspection générale

des carrières est un service technique

loin des contingences archéologiques. Il semble bien qu’il y ait une

personne diplômée d’archéologie (un DEA), mais qui bizarrement n’aurait

jamais mis ne serait-ce qu’un pied sous Paris (encore moins les deux) depuis

son recrutement ; en tout cas personne ne l’y a jamais vue.

Comme le dit l’introduction à Sous Paris ça

grouille dans « L’Écho des Savanes », n°14 (nouvelle série)

de 1984 : « Tous les samedis soir des centaines de jeunes

descendent sous les pavés. L’aventure, le mystère, un jeu magique, un

continent perdu et vierge où les sensations basculent et où les fantasmes se déchaînent ».

Partons-y à la recherche de l’ombre de Bob Morane et Bill Ballantine. Mais comme le dit Scott Carey (Grant Willams) dans

le film science-fictionnesque The incredible shrinking man :

« But now, stretching underneath before me, I found a deeper gulf ;

it was only a box and a space between, but to me it was the Grand Canyon and the

Mammoth

cave combined : deep, dark, mysterious and dangerous ! »

Les carrières de Paris, nos carrières souterraines sont définitivement

à la mesure de Mammouth Cave : « Il y avait bien là, je

l’avoue, de quoi me détourner des découvertes que je voulais faire, et comme

je n’avais pas d’ailleurs beaucoup de temps à consacrer à ces amusements,

je résolus de laisser à d’autres plus heureux et plus hardis l’honneur de

découvrir le terme de ces souterrains extraordinaires, où l’on a constaté

jusqu’ici : deux cents vingt-six avenues, cinquante-sept dômes, onze

lacs, sept rivières, huit cataractes, trente-deux puits ou plutôt trente-deux

abîmes dont quelques-uns sont d’une profondeur et d’un diamètre

extraordinaires. […] Quel que fatigant qu’ait été mon séjour dans

les grottes, je crois pouvoir affirmer qu’aucun spectacle, même celui des

chutes du Niagara, ne m’a autant frappé, au milieu des merveilles naturelles

si fréquentes aux Etats-Unis, que ce long voyage dans les entrailles de la

terre, où il me semblait voir à chaque pas s’ouvrir devant moi un nouveau

monde [29]. »

Rappelons néanmoins que depuis le 2 novembre 1955 un arrêté interdit toute pénétration

et circulation dans les anciennes carrières souterraines de la Ville de Paris

sans autorisation, et qu’en conséquence tout contrevenant est susceptible

d’être verbalisé et d’avoir à s’affranchir du montant d’une

contravention pour avoir outrepassé la loi.

[28]

Henri Poincaré, l’un des plus grands scientifiques français que la terre de

France n’a jamais porté, Louis de Launay, organisateur des expositions

souterraines lors de l’Exposition Universelle de 1900, Henry Le Chatelier, célèbre

chimiste à l’origine de certaines lois sur les gaz, etc.

L’origine

de cette (en)quête sur « les catacombes de Paris » dans l’univers

Vern(es)ien [30]

L’une

des raisons de cette recherche, est bien évidemment d’avoir été (mais on

revient toujours sur les lieux de ses crimes) un lecteur fasciné par la précision

documentaire de Henri Vernes et les aventures de Bob Morane. À cette occasion,

il me revient à la mémoire [31]

que j’ai même acheté la première lampe stylo

vendue dans le commerce [32],

et donc bien avant l’apparition du merchandising publicitaire nous abreuvant

d’objets dérivés à partir de personnages à succès, phénomène qui a gagné

même l’incorruptible commandant, qui doit en passer de dépit le peigne de

ses doigts écartés dans sa chevelure noire. Mais l’élément déclencheur

incontestable, fut d’apprendre qu’il y avait deux épisodes de la série télévisuelle

des années 60’s dont des passages avaient été tournés dans d’anciennes

carrières souterraines d’extraction de calcaire (les 26 épisodes de la série

TV furent diffusés initialement de mars à décembre 1965 à la télévision

française (selon une source INA ; merci

Le Trou ( de |

Maintenant,

au vu des nouveaux moyens techniques actuels et de la miniaturisation qu’a

entraînée le développement du numérique (même pour les nouvelles caméras

HD), ce genre de tournage serait parfaitement réalisable dans les galeries

d’anciennes carrières sous Paris, même pour des fictions de cinéma

inimaginables à l’époque, mais que l’on pourrait envisager de tourner

aujourd’hui… même dans l’ossuaire municipal. Par exemple, il a été

réalisé pendant un jour normal d’ouverture au public un tournage érotique,

au cours duquel l’actrice s’est entièrement déshabillée, les visiteurs

n’ayant rien vu, ne parlons pas des « gardiens » ! Ceci sans

parler d’un autre tournage ayant eu lieu un jour chômé, et donc avec

l’aval de la « conservation » du site qui avait signé pour de

simples photos artistiques. Pour se convaincre de la multiplicité des

« réalisations » vidéo, il suffit de jeter un œil sur

Dailymotion ™ ou YouTube ™ sites sur lesquels il est possible de

visionner du très mauvais (images floues pour ne pas dire absentes, scénario

improbable voire inexistant), mais aussi quelques court-métrages et

docu-fictions parfaitement aboutis, même l’un auquel l’ancien conservateur

des Catacombes a donné sa caution puisqu’il y est interviewé. Jusqu’à

présent, les films de cinéma qui éprouvent le besoin d’un décor souterrain

artificiel (pour mettre sur pellicule un imaginaire catacombesque parisien ou

non) se tournent soit en banlieue (à Nucourt par

exemple http://www.domainedenucourt.com,

cas du blockbuster français « OSS 117 » avec Jean Dujardin, soit

dans des décors reconstitués en studio dans les pays de l’Est, cas de

« Catacombs » avec Pink). Donc ce n’est pas parce que c’est

formellement interdit qu’un tournage, en off bien entendu, est

impossible… mais je ne vous ai rien dit ! Il ne faut pas oublier que le

premier film marquant de Luc Besson, « Le dernier combat » fut

entièrement tourné clandestinement dans des usines désaffectées [33]

et que ce film obtint non seulement plusieurs

prix, mais il lança aussi les carrières que l’on connaît de Jean Réno et

de Luc Besson, jusqu’à la création de sa société EuropaCorps ™ et

la construction de la Cité du Cinéma dans l’ancienne centrale électrique

désaffectée de Saint-Denis, bouclant ainsi une boucle d’énergie !

[33] Luc Besson : « Aventure et découverte d’un film :

l’histoire du Dernier Combat », chez Pierre Bordas et fils.

Voici

des

images

du tournage du Temple des Crocodiles, dans

une carrière des Baux-de-Provence (celle-ci provient de la collection

particulière et privée de l’un des nombreux fans de Bob Morane).

Images du tournage du Temple des Crocodiles, dans une carrière des Baux-de-Provence |

Le cas de l’épisode dans les carrières

des Baux-de-Provence [34]

étant réglé plus vite qu’il n’en faudrait à Bob Morane pour mettre à

bas deux ennemis, restait à trouver l’épisode ayant intégré les catacombes

de Paris, ou bien comme on l’espère et le pense les Catacombes de Paris (=

l’ossuaire des Catacombes) s’il n’y a pas tromperie sur la marchandise [35].

Après quelques échanges épistolaires virtuels

avec différents spécialistes de Bob Morane (tant icitte au Québec, qu’en

France ou en Belgique), il s’avéra que la partie n’était pas gagnée

d’avance : personne n’avait repéré l’épisode en question. Il me

fut alors conseillé de relire « Formule X33 » (n°214 chez Marabout

junior [36]

© 1962).

La fin souterraine frustrante de « Formule X33 », dévoilée au

grand jour

Si effectivement la fin de l’histoire de ce roman se déroule dans les

sous-sols du Trocadéro, ce n’est malheureusement pas dans les anciennes carrières

souterraines, qui représentent donc dans cet arrondissement à peine un développé

de 7 km. Pourtant, s’il était passé par les galeries des « catacombes

du 16ème arrondissement [37] »,

il aurait suffit à l’Espion Invisible d’ouvrir une porte oubliée dans une

cave du Palais de Chaillot pour accéder aux réserves du Musée de l’Homme où

est tapi Morane. Il n’aurait donc pas eu à soulever un tampon, d’un poids

relativement similaire à ceux des égouts http://ktabreizh.lhermine.com/tracts/pesageplaques.pdf),

mais Henri Vernes seul maître à bord (et heureusement !) en a décidé

autrement.

Les trappes en fer étaient utilisées

pour les regards sur chaussée, mais furent remplacées par des trappes en fonte

lors du report des regards sous trottoir. Celles qui sont maintenant utilisées

sont en fonte et bitume et pèsent 360 kg au total … mais seulement 135 kg

pour le tampon « mobile ». Extrait de « Assainissement des

Villes, et Égouts de Paris », par A.

Daverton (ingénieur TP de la

Ville de Paris / Service des égouts) © Paris Dunod 1922.

Les trappes en fer étaient utilisées

pour les regards sur chaussée, et remplacées par des trappes en fonte

Les trappes en fer étaient utilisées

pour les regards sur chaussée, et remplacées par des trappes en fonte |

C’est donc dans un autre réseau souterrain

que va se dénouer l’intrigue, le réseau des égouts développant

actuellement un linéaire de 2430 km, soit dix fois les 250 km de

galeries de carrières souterraines, selon ce que l’on peut déduire des données

officielles. Un seul réseau de carrières au monde peut s’enorgueillir

de damner le pion aux égouts parisiens, les catacombes d’Odessa [38].

Mais reconnaissons que le secteur retenu pour le dénouement de l’aventure de

Bob Morane est plutôt du genre « dessus du panier » de

l’assainissement parisien, puisque ce ne sont rien de moins que les égouts du

16e arrondissement (un quartier chic) au niveau du palais de Chaillot

(un bâtiment prestigieux) : à arrondissement chic, égouts chocs. Et

l’on n’en sortira pas ; enfin si, Bob en sortira, mais son parcours infra-parisien

dans le réseau d’assainissement ne quittera pas les limites de cet

arrondissement (voir le plan de détail ci-après). Il aurait donc pu tout aussi

bien se déplacer dans le réseau de galeries des anciennes carrières situé

encore une dizaine de mètres au dessous.

[34]

Un autre tournage eut lieu dans la carrière du Val

d’Enfer aux Baux-de-Provence à la fin des années 50’s (http://www.cathedrale-images.com/fr/accueil.htm) :

« Le Testament d’Orphée », film testament de Jean Cocteau, tourné

en 1959 … comme le fut également « Le Trou » tourné par

[35]

On verra à la suite de la révélation finale, que

nous n’en étions finalement pas si loin … mais pas complètement !

[36]

Notons que cette collection Marabout junior

permit de publier un certain nombre d’écrits relatant les aventures de spéléologues,

dont entre autres celles de Norbert Casteret. L’illustration des couvertures

de cette collection est pratiquement toujours de Pierre Joubert, qui illustra également

« Pas de chewing-gum pour Pataugas », une des enquêtes de Chat

Tigre, écrite par le binôme signant Mik Fondal, et parue en 1957 dans la

collection Signe de Piste. Cette aventure scoute se déroule aussi en

partie dans les Catacombes et carrières de Paris.

[37]

En 1899, Louis de Launay (un esprit cartésien s’il en est car polytechnicien

et ingénieur des Mines) et le célèbre spéléologue Édouard Alfred Martel

visitèrent ce site, qu’il était déjà usuel de dénommer « les catacombes

du Trocadéro », et dans lequel ils allaient organiser les deux

expositions souterraines de 1900 (d’après le « Répertoire

chronologique de la vie de Martel » publié dans « La plume et les

gouffres » édité en 1997). De Launay parle quant à lui des « vastes

catacombes du Trocadéro » Ce terme erroné est donc bien d’un

usage courant, même pour des carrières non connectées à l’ossuaire de la

place Denfert-Rochereau, et ici l’obstacle naturel et irrémédiable situé

entre les deux n’est rien d’autre que la rivière de Seine !

Plan de localisation des anciennes carrières souterraines Ligne métropolitain n°12 entre Lamarck et Abbesses |

Plan

de localisation des anciennes carrières souterraines (collection

particulière). Il n’y a effectivement pas de galeries parcourables sous tout

Paris, tout ceci étant plus qu’intimement lié à la géologie de la

capitale. On peut oublier les anciennes carrières à plâtre des buttes géologiques

témoins que l’on trouvait au niveau de Montmartre, Ménilmontant et les

Buttes-Chaumont. Ces carrières ont effectivement été foudroyées (= détruites

par explosion) à la fin de leur exploitation, donc plus rien n’est accessible ;

excepté la superbe grotte du parc des Buttes-Chaumont qui a été aménagée au

niveau d’une ancienne bouche de cavage d’une carrière de gypse et romantisée

par adjonction de stalactites de ciment. En revanche, pour les adeptes des

transports en commun parisiens et souterrains, il vous est possible d’imaginer

lors de votre périple sur (dans) la ligne du métropolitain

n°12 entre Lamarck et Abbesses,

que vous traversez réellement d’anciennes carrières souterraines.

(Illustration provenant de « Paris capitale souterraine ») En dehors

des carriers et des amateurs de fossiles marchant dans les pas de Cuvier, les

seules personnes ayant fréquenté ces cavages de gypse sont des gouapeurs,

tire-laines et autres malandrins (voir à ce sujet « Les Mystères du

nouveau Paris » de Fortuné de Boisgobey paru chez E. Dentu en 1876).

Comme dit précédemment, les seuls

arrondissements concernés par des galeries parcourables à pied sont

principalement les 5e, 6e, 14e, 15e

(constituant le Grand Réseau Sud ou GRS), le 13e… et donc le 16e,

qui eut son heure de gloire il y a un peu plus de cent ans. Dans le réseau

principal de ces carrières du 16ème arrondissement (il en existe en

effet un petit tout autour de la place du Costa Rica), plusieurs particularités

étaient intéressantes :

photos

prises clandestinement par des cataphiles, mais

aucun inventaire exhaustif, aucune étude sérieuse

photos

prises clandestinement par des cataphiles, mais

aucun inventaire exhaustif, aucune étude sérieuse

|

[38]

Voir « Les Catacombes d’Odessa », par

Valentin Kataev (aux éditions en Langues étrangères * Moscou 1945-1951),

ainsi que « Regard sur les cavités artificielles d’Ukraine », par

[39]

Ces

ateliers dits aussi de Subsistance ou de Secours, ont occupé jusqu’à 12 000

personnes en 1789. Parmi les travaux réalisés par les ateliers de Charité,

les plus courants consistaient à empierrer les chemins, creuser des canaux,

niveler des voies de communication, assainir des rues cloaqueuses, combler des

carrières, etc., des travaux physiques demandant uniquement une main d’œuvre

abondante

2°) Un deuxième particularisme est la présence de vestiges liés à l’Exposition Universelle de 1900, qui ne sont pas connus des nombreux spécialistes de ces exhibitions internationales en général, ni de cette manifestation en particulier. Si plusieurs livres, et même modernité oblige maintenant quelques sites Internet ™, tentent d’établir la liste des constructions, inventions, bâtiments ou objets qu’il nous reste de ces manifestations grandioses, certains éléments toujours visibles parfois même in situ ne sont jamais signalés. Concernant notre Exposition de 1900, par exemple les deux hôtels qui entourent le viaduc du métro ligne 6, au niveau de son arrivée à la station Passy après avoir traversé la Seine, ne sont pas évoqués car ils n’ont pas été édifiés directement sur l’un des deux sites de cette exposition. Ce sont effectivement des constructions annexes, mais bien indispensables au fonctionnement et à la réussite de « l’Expo » puisque ce furent alors des hôtels (à l’intérieur aujourd’hui converti en logements) qui avaient été édifiés. Une autre infrastructure (au double sens du mot) est encore parfaitement présente bien que moins visible. Tout le monde semble l’ignorer, à part quelques journalistes qui en glissèrent un mot lors d’un fait divers qui fit la une de tous les médias l’été 2004 ; ils avaient été certainement bien drivés par un informateur qualifié parfois de « source proche de l’enquête », mais qui y fit attention ? même pas les journalistes en question. Ils traitèrent abondamment du lieu dans lequel venait d’être « découvert » un « pseudo-cinéma underground » le mardi 31 août 2004. Il avait été aménagé clandestinement dans les anciennes carrières sous le palais de Chaillot, précisément au niveau de l’ancienne Exposition Minière Souterraine, une des deux extensions souterraines de l’Exposition de 1900, et la seule parvenue jusqu’à nous. La grande majorité des journalistes mondiaux [40] étant en général plus avide de sensationnel (qui possède il est vrai un lectorat potentiel infiniment plus important) que d’informations historiques, s’il fut possible de lire ou d’entendre parfois « un cinéma underground a été découvert dans les sous-sols du Trocadéro au niveau des vestiges de l’exposition universelle de 1900 », quel lecteur ou auditeur nota ce détail évoquant l’intérêt historique de ce lieu unique ?

3°) De manière plus subtile (car principalement sous forme de plaques gravées), il existe aussi dans ce réseau de galeries du 16ème arrondissement, des traces de la pompe à feu de Chaillot, construite à partir de 1777, et qui ne fut démolie qu’en 1902 ; et pour laquelle en revanche on possède des photos quant aux bâtiments qui avaient pourtant à peine franchi le seuil du XXe siècle… mais ceci est une autre histoire.

1905 1905

1948

1948Cartographie montrant la superposition des galeries utilisées par les extensions souterraines de l’Exposition de 1900 |

Cartographie

montrant la superposition des galeries utilisées par les

extensions souterraines de l’Exposition de 1900 (

http://lemog.fr

) sur un plan de surface :

l’Exposition Minière Souterraine et le Monde souterrain. Elle provient, avec

ajout des entrées et sorties, de l’« Atlas du Paris Souterrain ».

Collection personnelle de François Peyrat, plan annoté par Franck Albaret

quant aux accès.

[40]

C’est le nouvel effet « papillon » développé

et maintenant exacerbé par la sphère Internet ™, haut débit oblige :

un lépidoptère s’enrhume sous Paris, et c’est la terre entière qui éternue

(les moindres virus, même les plus anecdotiques et anodins, se propagent

maintenant à une vitesse de la grippe aviaire au galop !)

1) Le Monde Souterrain. Outre la reconstitution sous la forme de dioramas de la formation de la Terre (un lac français de l’époque carbonifère, un récif de coraux et une plage sur une côte de France à l’époque jurassique, Paris à l’époque du gypse, etc.), on pouvait y voir tout un échantillonnage représentatif des curiosités souterraines récemment révélées à la face du Monde à l’époque ; ceci par le truchement de décors que l’on n’oserait plus tenter de nos jours [41] : un chantier de mine phénicien dans le sud de l’Espagne, une mine de plomb du Harz au XVIème siècle, le tombeau d’Agamemnon à Mycènes (découvert en 1876 par Heinrich Schliemann), le Mastaba de Ti (découvert par Auguste Mariette en 1865, dans la nécropole de Saqqarah, près de Memphis en Égypte), une chambre sépulcrale étrusque des Volumnies (près de Pérouse, en Ombrie), la chapelle de Saint-Corneille (dans les Catacombes de Rome), la grotte d’Azur de Capri (près de Naples), les grottes des Ermites de la Mer Morte à Mar-Saba, des Pagodes souterraines de l’Annam, le gouffre de Padirac (avec lac souterrain, rivière et cascade lumineuse). Un inventaire digne des décors exotiques des aventures de Bob Morane, mais dont il ne nous reste plus que des illustrations dans les périodiques qui en firent un compte rendu, ainsi que quelques photos ; la construction dans les années 30’s, du nouveau Trocadéro qui a intégré un théâtre souterrain, a en effet entraîné le décapage de la carrière qui se trouvait à cet endroit.

2) L’Exposition Minière Souterraine. Celle-ci présentait grandeur nature différents paysages miniers souterrains, ainsi que les outils les plus modernes permettant d’exploiter les richesses du sous-sol français au sens large [42], et Transvaalien (état alors en guerre contre l’ennemi intime de la France : la perfide Albion).

Entrée au niveau du débouché de l’ancien accès de l’Exposition Minière Souterraine, sous le palais de Chaillot. |

Trois

photos prises par HCl

http://www.comperes.org/

au niveau du débouché de l’ancien accès de

l’Exposition Minière Souterraine, à environ 15 mètres sous le palais de

Chaillot.

Pour se faire plus qu’une bonne idée de la qualité de ce qui était

présenté sous Paris en 1900, il ne reste qu’à s’expatrier dans le

Limbourg néerlandais pour visiter la carrière de Jezuïetenberg à

Maastricht (http://www.jezuietenberg.nl/

, ainsi que la mine de charbon reconstituée

dans une carrière de calcaire à Valkenburg (http://www.steenkolenmijn.nl/)

À l’occasion de l’Exposition de 1900, “La

Nature” évoqua, selon l’abus de langage usuel, les « catacombes

du Trocadéro » dans un de ses divers articles consacrés à cette

Exposition Universelle. Bien évidemment de « simples » galeries de

carrière, mais que Bob Morane aurait pu connaître pour différentes raisons,

et que Henri Vernes aurait pu éventuellement utiliser dans un roman en les

faisant emprunter par le commandant. En effet, ces deux extensions souterraines

de l’Exposition de 1900 sont dues à Louis de Launay, polytechnicien de la

promotion 1879, ingénieur des Mines (sorti

en 1884 de cette école qu’il avait choisie comme école d’application

http://www.annales.org/archives/x/launay.html).

Comme tous ses condisciples, il avait découvert les galeries de carrières

circulant sous Paris lors de ses séances de topographies souterraines inclues

dans son cursus à l’École des Mines. Bob Morane, qui lui aussi a fait des études

d’ingénieur à Polytechnique, aurait pu donc découvrir les carrières

pendant sa scolarité soit de par les relations entre les Mines et les X, soit

tout simplement parce qu’à son époque cette Grande École était encore sur

la montagne Sainte-Geneviève, et que l’un des passe-temps favoris des élèves

étaient de découvrir Paris par ses dessous (voir à ce sujet : « Histoire

de l’École polytechnique », par Jean-Pierre Callot, édité en 1982).

De plus comme Bob est nyctalope, cela aurait été l’idéal pour lui !

[41]

Du moins à Paris, car dans la région de

Maastricht / Valkenburg (dans le Limbourg, Pays-Bas), de très nombreuses carrières

souterraines sont offertes à la curiosité du public, et dans certaines, de

telles représentations sont visibles. Le summum étant 1) la carrière de Jezuïetenberg

(à Maastricht), qui présente de telles reconstitutions archéologiques sculptées

sous terre à partir de la fin du XIXe siècle (Alhambra, tête de

Sphinx, taureaux ailés babyloniens, etc.), ainsi que 2) la reconstitution

d’une mine de charbon avec installation des appareillages en état de

fonctionnement dans la carrière dite Daelhemergroeve (à Valkenburg),

depuis 1917 sur une initiative privée. Ces deux exemples étant l’exact

pendant de ce qui existait sous le Trocadéro … et dont la fréquentation ne

faiblit pas !

[42]

Un

« Empire où jamais le soleil ne se couche », l’un des terrains de

jeu favoris de Bob et Bill.

Des « rats de caves » [43]

au rats d’égout, en passant par les

« rats de Montsouris »

À la fin de « Formule X33 » donc, dans l’espoir de revoir ses

amis Bill Ballantine et le professeur Aristide Clairembart [44]ous

deux enlevés, Bob est attiré au restaurant Vietnamien Van Dyong, rue de

l’Estrapade. Dès son entrée, il remarque que si les quatre individus attablés

sont bien asiatiques, ils sont précisément d’origine chinoise ; rien

n’échappe à l’œil expert du Commandant. Il est alors entraîné à

l’extérieur par un individu de prénom Li (rien d’étonnant à cela,

« tous les chinois se prénommant Li »). Après le traquenard

qui avait attiré Bill et le professeur Clairembart dans un piège afin de les

capturer, c’est au tour du commandant Morane de subir le même sort. Mais

arrivant à s’évader et faisant même arrêter Li et tous ses complices, Bob

Morane va alors s’ingénier à tendre une souricière pour essayer de prendre

l’Espion Invisible. Sachant qu’à l’image des Rats de Montsouris

chers à Léo Malet, la nuit est favorable au développement des activités

illicites [45]

Bob passe alors trois nuits dans les « énormes

caves où s’entassaient une partie des réserves du Musée de l’Homme. Car,

si les salles du Palais de Chaillot offraient au public d’inestimables trésors

d’ethnographie, ce n’était là qu’une partie des richesses entreposées

dans le vaste bâtiment. Comme toutes ces richesses ne pouvaient, faute de

place, et aussi parce qu’il fallait faire un choix, être exposées, on avait

entreposé le surplus dans de spacieuses réserves offrant aux savants leurs inépuisables

réserves [46].

[43]

Le rat de cave étant une bougie très

très fine élaborée sous la forme d’un serpentin tirbouchonnant, mais il est

aussi des « rats de caves » comme il est des « rats d’hôtels ».

[44]

« Le professeur Clairembart n’a rien à

voir avec Tournesol. […] Aristide Clairembart m’a été inspiré par

le professeur Onésime Paturel » (personnage de Arnould Galopin dans

« Un aviateur de quinze ans », publié aux éditions Albin Michel en

1926) », nous dévoile Henri Vernes dans « 33 ans de Bob Morane ».

Arnould Galopin est aussi l’auteur de « Le petit détective »,

paru en feuilleton en 1934 (le n° 1 fut en vente le 7 avril) par les éditions

Albin Michel : « C’est l’histoire émouvante, passionnante,

d’un audacieux de Paris qui se trouve mêlé, un peu malgré lui, aux plus

tragiques aventures... » et qui va nous entraîner dès les premières

livraisons dans le 14ème arrondissement et ses carrières

souterraines.

[45] « –

Vous avez entendu parler des Rats de Montsouris ? demanda mon hôte.

– C’est mon copain Marc Covet, dis-je, le journaliste du Crépuscule,

qui les a baptisés ainsi, dans son canard. Il s’agit de cambrioleurs qui opèrent

surtout dans ce quartier, n’est-ce pas ? Avenue du Parc-Montsouris, rue

de la Tombe-Issoire…

– Je ne m’intéresse pas à ces babioles, dit-il. Trop banales. Ce

que vient de nous raconter Jakowski, oui. Ou des trucs dans le genre des spéléologues

du dimanche, ces gars qui ont plutôt surpris un flic, il y a quelques temps,

place Victor-Basch, lorsqu’ils ont soulevé devant lui une plaque d’égout

et qu’ils ont jailli de terre avec lanternes, cordes, pioches, etc. C’était

aux premières heures de la matinée. Le flic n’en revenait pas. Ils ont dit

qu’ils s’étaient laissé enfermer dans les catacombes pour pouvoir explorer

à l’aise des galeries interdites. Des petits marrants, quoi !

Les

caves où se trouvait Morane ne faisaient à proprement parler pas partie de ces

réserves. C’était plutôt une sorte de prodigieux bric-à-brac où

s’entassaient les pièces de rebut, ou d’un intérêt relatif. C’était là

aussi qu’étaient relégués les objets à l’authenticité douteuse, dont

certains, rapportés des lointains pays par des savants trop crédules,

sentaient le faussaire à plein nez.

Mais que faisait Morane parmi ces statues aztèques de la Sainte-Farce, ces momies de terre cuite et de prix, ces masques “rituels” africains sculptés à l’intention des touristes, ces vases, ces urnes, ces pots peut-être anciens mais pas assez rares pour avoir l’honneur des salles d’exposition ou des réserves précieuses ? » Il attendait donc l’Espion Invisible … au milieu « d’un amoncellement de faux totems pseudo-indiens et de tikis supposés polynésiens. »

Collection privée

constituée de « poteries nezca décorées de têtes humaines ou de dieux

monstrueux

Collection privée

constituée de « poteries nezca décorées de têtes humaines ou de dieux

monstrueux |

« Soudain,

Bob tressaillit. Un léger bruit, venant du fond de la cave, s’était fait

entendre.

Morane

prêta longuement l’oreille, mais le bruit ne se reproduisit pas. “Quelque

rat”, songea-t-il [47].

[…]

Il tenait maintenant les yeux fixés sur un léger tapis de poussière, qui

paraissait un effet du hasard mais avait en réalité été semé

intentionnellement à la hauteur de l’étagère, et que, pour atteindre

celle-ci, il fallait immanquablement franchir.

Les pas se rapprochaient de plus en plus et, soudain, Morane vit des traces de pieds se marquer dans la poussière, indistinctement certes mais sans qu’il put cependant y avoir le moindre doute. »

Restes encore visible des

murs de fraude sous Paris

( le

pendant des barrières d’octroi du dessus) © Julian Pepinster.

Sous

Paris, au XVIIIe siècle, lorsque l’on s’aperçut que des

fraudeurs à l’Octroi s’affranchissaient de cette taxe à payer en passant

par les carrières sous Paris, des portes (plus vraisemblablement des grilles)

furent installées dans les galeries passant sous le mur de l’enceinte

fiscale. Le Comité de Salut public dans son « Rapport sur les issues

et communications existantes dans les carrières sous Paris » déclare

le 8 Prairial An III (27 mai 1795) : « Du moment où le comité

nous fit connaître ses intentions, des ordres ont été donnés de travailler

jour et nuit à intercepter ces communications par deux murs de chacun 4 pieds

et par un bourrage en terre de 9 pieds d’épaisseur entre deux. Au pied de ces

murs et sur quelques toises d’étendue, il sera répandu de la poudre de chaux

tamisée de manière que personne ne pourra en approcher sans laisser de traces ».

Ce muraillement souterrain fut aussi surveillé par des rondes, qui furent

exclusivement nocturnes de 1789 à 1791.

« J’ai

tout le temps, major, cria encore Bob. Vous devrez bien finir par vous avouer

vaincu…

Aucune réponse. Toujours un silence total. Alors un soupçon effleura Bob. Il eut tout à coup la sensation d’être seul dans le sous-sol, que le major avait réussi à fuir par quelque issue secrète, ou tout au moins inconnue. Bientôt, cela devient pour lui une certitude. En effet, tantôt, l’Espion Invisible était venu également du fond de la cave. Donc, c’était de ce côté qu’il y avait pénétré et, s’il en était ainsi, rien ne l’empêchait d’en sortir de la même façon. » Ce qui ne faisait que confirmer ce que Bob lui avait dit peu de temps auparavant : « Le temps d’étudier les lieux, de trouver une voie d’accès et de retraite, et vous passâtes à l’action … »

Bob

atteint alors un étroit espace libre « où

béait une ouverture ronde qui, d’habitude, était fermée par une plaque de

fer maintenant tirée de côté.

[47]

Cela aurait très bien pu être son propre cœur, que l’on entend parfois

lorsque l’on est isolé, seul, « loin de la fureur et du bruit »

de la surface, comme aurait dit feu Gaspard de Monfermeil / Philippe Noiret dans

Les Gaspards. « En vain, prêtant une oreille attentive, je cherche à

saisir quelques sons pour me diriger à travers un abîme de silence, je

n’entends que le battement de mon cœur dans le repos absolu de ces lieux. Je

voulus retourner un arrière, mais il n’était plus temps : je pris une

fausse route, et au lieu de sortir du dédale, je m’y enfonçai. De nouvelles

avenues, qui s’ouvrent et se croisent de toutes parts, augmentent à chaque

instant mes perplexités. Plus je m’efforce de trouver un chemin, plus je m’égare ;

tantôt je m’avance avec lenteur, tantôt je passe avec vitesse : alors,

par un effet des échos, qui répétaient le bruit de mes pas, je crois entendre

marcher précipitamment derrière moi », nous dit Eudore dans son discours

à Démodocus (Chateaubriand « Les Martyrs » livre V) cité par Paul

Fassy (Les Catacombes, étude historique, paru chez Dentu 1861).

Les Masques

de

soie (

par Henri Vernes / dessin Gérard Forton)

paru en 1996 chez Claude Lefrancq )

Les Masques

de

soie (

par Henri Vernes / dessin Gérard Forton)

paru en 1996 chez Claude Lefrancq ) |

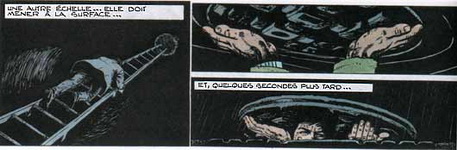

Extrait

des Masques

de

soie ( par Henri Vernes / dessin Gérard Forton)

paru en 1996 chez Claude Lefrancq ; planche 22 parution initiale en 1969,

puis le 28/04/1993 chez Fleuve Noir)… ou comment ouvrir un tampon de l’extérieur

si l’on est particulièrement costaud ! )

Toujours

aussi précautionneusement, Bob glissa la tête au-dessus du trou, qui était

l’ouverture d’un puits étroit dans lequel descendait une échelle métallique [48].

Puits à échelle Puits à échelons Puits à crampons |

À

gauche, voici à quoi ressemble un véritable Puits

à échelle , tandis qu’à droite c’est un

puits à échelons qui

a été photographié. Entre les deux se trouve un puits

à crampons (les barreaux, en forme de U, sont fichés

dans la paroi). © Jean-Luc Largier.

La

différence est si subtile que tout le monde parle de puits à échelons, abrégé

en PSH (pour Puits de Service non pas … à Héchelons

=I ;-) mais bien à Échelle,

un « H » étant tout simplement une échelle à un seul barreau.

Cette abréviation a été judicieusement imaginée par Daniel Munier, entre

autre l’auteur d’un fameux plan selon la « Cité des cataphiles »,

et le ré-éditeur du « Paris souterrain » de Émile Gérards ;

c’est le DM des éditions DMI).

La

distinction entre les différents PSH est tellement subtile que même

l’ouvrage de référence « Assainissement des Villes, et Égouts de

Paris », par A

.DAVERTON (qui était ingénieur des Travaux Publics

de la Ville de Paris / Service des égouts en 1922) ne semble pas d’accord

dans son chapitre XXIV sur les « Ouvrages accessoires des égouts ».

Mais si on regarde bien le schéma de la crosse, on comprend pourquoi il est

fortement conseillé aux égoutiers de descendre casqués… surtout

lorsqu’ils remontent un PSH !

“Probablement

une voie d’accès aux conduits d’évacuation d’eau, songea Morane. Décidément,

nos adversaires sont organisés et ils ne laissent rien au hasard …”

[…]

Morane se laissa glisser dans le puits et, sans

lâcher le pistolet à peinture, se mit à dévaler l’échelle, pour atterrir

sur une étroite corniche le long de laquelle coulaient des eaux sales. Le

conduit lui-même avait une section de deux mètres cinquante sur deux mètres

cinquante environ et, si sa voûte était basse, il y avait néanmoins moyen

d’y progresser en se courbant. Tous les vingt mètres, une ampoule électrique,

enfermée dans une petite cage de fil de fer, diffusait une pauvre clarté.

Voici

un exemple d’ampoule « enfermée dans une

petite cage de fil de fer » tel qu’on en

rencontre beaucoup dans les sites souterrains artificiels (carrières, abris, égouts).

Ici dans l’escalier d’accès à un abri de Défense Passive, situé en carrière

sous une université parisienne. © Julian Pepinster.

[…] Et la chasse furieuse et étrange se poursuivit sur une distance de cent cinquante mètres environ, jusqu’à ce qu’une nouvelle galerie, plus étroite que la première, s’ouvrît sur la droite. Elle aussi servait à l’évacuation des eaux, qui coulait sous d’épais grillages de fonte formant plancher [49].

Morane sut que l’Espion Invisible avait emprunté cette seconde galerie quand il entendit le tintamarre produit par les grillages, mal en équilibre, cognant sur leurs supports à chaque foulée du fugitif. À son tour, Bob s’engouffra dans l’étroit passage qui, contrairement à la première galerie, n’était pas éclairé. Une obscurité totale y régnait. »

« Grâce à la luminescence [rouge et brillante comme le feu] dégagée par son ennemi, il devinait, derrière ce dernier, la surface d’une muraille dans laquelle étaient scellés des barreaux de métal [50] :le major était parvenu au bas du puits de sortie par lequel il comptait s’échapper. »

Recevant

un coup bien maltapropos de son adversaire « abasourdi, privé momentanément

de toute force, de toute volonté […] comme dans un rêve, Bob

entendait, au dessus de lui, l’espion fugitif gravir les échelons qui

devaient le ramener à la surface, à la liberté peut-être. »

[49] La

probabilité que ce soit plus des crampons qu’une échelle est grande, mais

généralement peu de personnes savent faire la différence (voir la tentative

d’explication par photos).

Toujours est-il que reprenant ses esprits, il émergea à l’air libre au niveau des « terrasses ornées de massifs, qui descendent en gradins des bâtiments du Trocadéro vers le quai de New York et la Seine ».

Profitons-en pour signaler une imprudence du commandant Morane. On peut en effet remarquer que, quels que soient les sous-sols des villes où il circule (Paris, Bruxelles, London), Bob Morane ouvre les tampons par-dessous de la même manière : avec les deux mains, donc sans se tenir à quoi que ce soit. Si ce n’était pas notre Bob Morane, il y a bien longtemps qu’il aurait chu (Feu Man) [51] ! On peut voir ci-après deux illustrations où Bob Morane fait la même erreur en ouvrant un tampon par en dessous, et risque la chute à tout moment.

L’œil

de l’Iguanodon ( dessins Coria) paru en 2000 au Lombard ; planche 39

)

L’œil

de l’Iguanodon ( dessins Coria) paru en 2000 au Lombard ; planche 39

) |

" L’œil

de l’Iguanodon "

( dessins Coria ) paru en 2000 au Lombard ; planche 39 : ouverture

de l’intérieur, au risque du « décapsuleur » (terme usité par

la « police des trous »

– qui se surnomment aussi des cataflics –

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/carrieres/Metiers/catacombes_70.htm

quand le processus est exécuté depuis la

surface)… surtout s’il ne se tient à rien. L’illustration est ici

contraire à la description qu’en donne Henri Vernes dans le corps du texte du

roman, où notre héros pousse de ses épaules :

Cinq,

six mètres d’escalade interrompue par une surface métallique bouchant le

puits. « Une plaque de fonte », jugea Morane. Il savait qu’au-delà

c’était l’air libre. « Pourvu que je réussisse à la faire bouger »,

pensa-t-il encore.

Il

se hissa d’un nouvel échelon, de façon que, les jambes pliées, il puisse

s’arc-bouter. La nuque ployée, il colla les épaules à la plaque, poussa…

Tout d’abord rien ne se passa. L’obstacle résistait. Nouvel effort. Cette

fois, la plaque bougea, se souleva légèrement et un souffle d’air frais

frappa Morane au visage. Encore une poussée et la plaque se dégagea de son alvéole.

Bob poussa de côté. Le grincement de la fonte raclant les pavés. Un croissant

de nuit se révéla, puis un disque de la même nuit. L’air s’était soudain

purifié.

[49]

Aujourd’hui ce genre de « grillages de fonte formant plancher »

est parfaitement visible dans le parcours des égouts ouvert à la curiosité du

public, au niveau du pont de l’Alma (côté rive gauche de la Seine), face au

n°93 du quai d’Orsay. C’est uniquement un parcours piéton qui est proposé

dans cette portion de véritables égouts ; autrefois la visite

s’effectuait en barque, puis à bord des wagonnets d’un petit train.

[50]

Donc ici il n’y a pas d’ambiguïté, c’est

bien un puits à crampons et non à échelle !

[51] « Ming

c’est un personnage à la fois inspiré de Fu Man Chu et surtout Jérôme

Cardan, un héros de roman (Le Magicien Noir de RTM Scott) paru jadis dans la

collection “Le Masque”. Ming est inspiré par des tas de héros de la

paralittérature : Fantômas notamment. Les méchants représentent une

matière indispensable. Sans Méchants, plus d’aventures, plus de romans »

dans « 33 ans de Bob Morane ». Mais tout le monde n’est pas de cet

avis, dont George Van Hamme qui en parle et argumente dans « À la

poursuite de Tiger Jack », article paru dans le numéro 4 des « Dossiers

de Phénix » (p.92-105) : si il y a peu de chance selon lui que Fu

Man Chu de Sax Rohmer ait inspiré l’Ombre Jaune, Ta(ta)nia Orloff y

trouverait ses racines !

Effectivement, c’est en poussant avec les

épaules (et non avec les bras, fatale et mortelle erreur car dans ce cas l’on

ne se tient plus à rien), les mains fermement crochetées sur les barreaux, et

en utilisant toute la puissance du double piston de ses muscles de jambes, que

l’on peut décoller un tampon de la loge rainurée du cadre le recevant ;

cette méthode ne nécessitant pas d’être particulièrement body-buildé !

Il existe une autre méthode plus téméraire et davantage « aventureuse »

http://www.titan.free.fr/

.

Ainsi, dans « Le pouce crochu »

de Fortuné du Boisgobey, roman paru en 1884, le jeune héros va devoir sortir

des souterrains de Paris par ses propres moyens :

« Levant la tête, il vit non

seulement le jour, le plein jour, mais encore des barres de fer qui faisaient

saillie dans le mur du tuyau [un puits vertical, une espèce de tuyau de

cheminée], de véritables échelons,

comme on en met dans les puits d’égout pour faciliter aux égoutiers la montée

et la descente.

La

plus basse de ces barres était bien à un mètre au-dessus de Georget, mais il

était souple comme une anguille et leste comme un chevreuil. Il prit son élan,

saisit le premier échelon, s’enleva à la force du poignet pour attraper le

suivant et continua ainsi jusqu’à ce que ses pieds eussent trouvé un point

d’appui.

[…]

Il grimpait toujours et il calculait que cette pénible ascension devait

toucher à son terme.

Tout

à coup, sa tête heurta un obstacle. L’orifice du puits était fermé par une

grille en fer.

[…] Il poussa de toutes ses forces avec sa tête, et même en se courbant, avec ses épaules. Il lui sembla que la grille cédait un peu. »

La Revanche

de l’Ombre Jaune , dessinée

par Coria

La Revanche

de l’Ombre Jaune , dessinée

par Coria |

Extrait

de « La Revanche

de l’Ombre Jaune », dessinée par

Coria pour Le Lombard, où là effectivement Morane sort des carrières

souterraines de Paris. Mais s’il lui arrive de circuler sous Bruxelles, cela

lui fait immanquablement penser à Paris. On peut lire ou voir à ce sujet

« Snake » où Bob dit :

« On affirme que le sous-sol de Paris est creusé de trous, comme un

fromage de gruyère [52].

On pourrait dire la même chose de Bruxelles. Tout d’abord, un réseau

compliqué d’égouts avec, comme à Paris, une rivière voûtée qui traverse

la ville. Ensuite, tout un dédale de rues souterraines, d’anciennes galeries

de ronde, de catacombes, de cryptes, de carrières, de passages secrets. À

cela, il faut ajouter la jonction souterraine du chemin de fer traversant la

ville du nord au sud, les galeries du métro. Depuis le haut Moyen Âge

jusqu’aux temps modernes, le sol de la capitale belge, comme celui de Paris, a

été ainsi creusé, taraudé, changé en labyrinthe. » ;

description qu’il utilisera à plusieurs reprises (et pratiquement au mot près),

comme par exemple dans l’Œil de l’Iguanodon , une autre aventure

bruxelloise.

Toujours est-il que Bob Morane put ainsi émerger

des égouts de Paris, après un parcours très limité, comme on peut le

constater sur ce plan du réseau des égouts montrant le palais de Chaillot (bâtiment

en arc de cercle au niveau des jardins du Trocadéro) et le quai de New-York.

[52] Toujours cette traditionnelle image d’Épinal pour évoquer les

sous-sols parisiens, et pourtant éminemment fausse : le gruyère est un

fromage sans trou ! C’est l’emmental qui est alvéolé. Nul ne semble

pouvoir échapper à son destin.

Plan

des égouts en 1889 ;

collection personnelle de

Plan

des égouts en 1889 ;

collection personnelle de |